完美零食

有時候就是會突然很想吃些什麼。尤其是被考試摧殘,念到我的腦袋快要爆炸的時候又會更嘴饞一點。雖然吃垃圾零食可以獲得立即的滿足感,但它們的熱量通常也高的讓人吃完立即後悔。自從上次被朋友推薦之後,我終於找到又好吃又健康的完美零食了。

有時候就是會突然很想吃些什麼。尤其是被考試摧殘,念到我的腦袋快要爆炸的時候又會更嘴饞一點。雖然吃垃圾零食可以獲得立即的滿足感,但它們的熱量通常也高的讓人吃完立即後悔。自從上次被朋友推薦之後,我終於找到又好吃又健康的完美零食了。

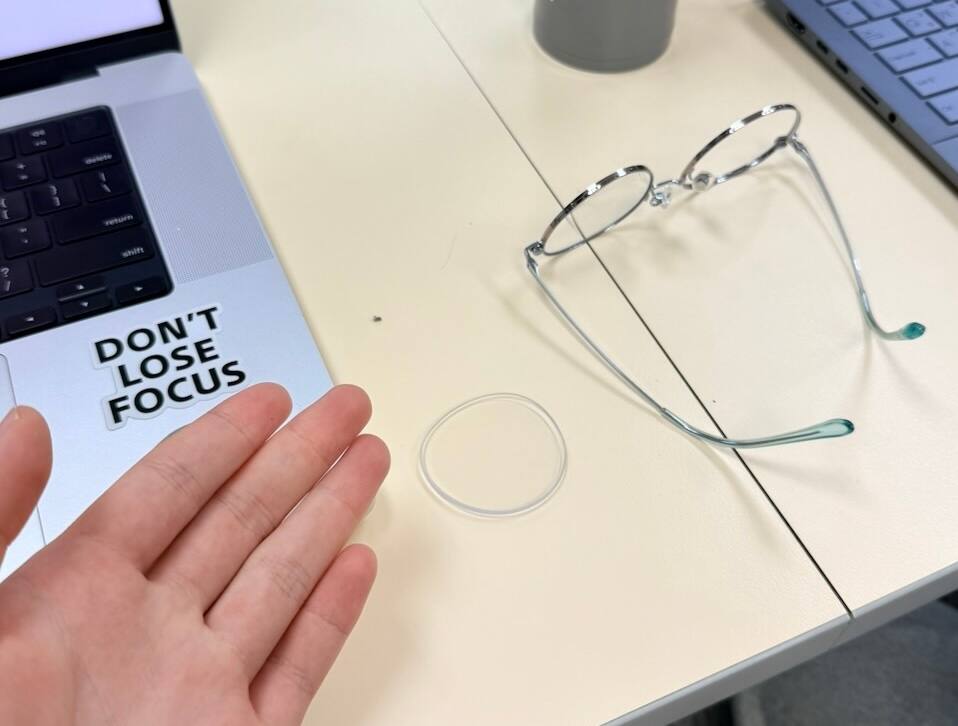

跌破眼鏡

ㄉㄧㄝˊ ㄆㄛˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥˋ

比喻出乎意料。

如:「這次比賽結果,真讓專家跌破眼鏡。」

英:to be astounded

📚 因為我們又又進入期中考週了,所以可能還要忍耐這種文章幾天,當然也歡迎你去筆記區逛逛。

💡 筆記區 /docs 是我整理長期實用內容的地方,從影像、音樂、到生活工具都有。如果你有想看的主題,也可以寫信到 hi@fattie.io 來敲碗!

還沒開始用 RSS 嗎?➡️ 先從學習使用 RSS 開始吧!

在最近這兩年的演講,我開始在講者名單中看到一些我很喜歡的創作者出現。在去年器材展的演講上,我遇到了我從國中就很欽佩的影像創作者,在今年的 Adobe 年會上,也發生了一樣的事情!

這幾年有越來越多餐廳轉向線上平台點餐,不再主動提供實體的菜單。我是可以理解這樣可以節省人力成本,但是到底為什麼點個餐要加 LINE?

準備了兩個月的演講,終於在昨天結束了!根據我的演講雲霄飛車理論,結束之後應該要進入「好開心」的狀態,扣除掉不知為何下台之後才開始胃痛的部分,昨天晚上開心的我又再次驗證了這個理論。而今天的我,想和你們分享一些昨天的有趣照片!

昨晚練習完演講後回到宿舍,發現整個走廊都是鹽酥雞的香味。在宿舍吃鹽酥雞是一個非常糟糕且不貼心的舉動,因為這樣會讓我肚子很餓。但,為了今天上台的最佳表現,我必須忍住這個慾望,所以我暗自決定在今天的演講結束後,我一定要吃到鹽酥雞跟珍奶。

每次有一場新的演講,我的狀態就會像坐雲霄飛車一般的循環:

有時候會進入一個怎麼睡都睡不飽的狀況,上次有這樣的體驗是在上個月不小心得了流感的時候,而這幾天我想應該是因為考試和演講的壓力接踵而來。雖然腦袋轉不動,但世界也不會因為你而停下來,偏偏這種時候通常又會有很重要的事情得完成。

最近越來越常在打開 RSS 閱讀器的時候,又驚又喜發現自己的文章被回應了。所以我在筆記區 /docs 新增了一個「提及」區塊,紀錄下所有我讀過、曾經提及過我的文章,歡迎你去看看!

如果你曾經回應過我,但我卻沒發現的話,也歡迎寫信到 hi@fattie.io 告訴我。

當某拿滋推出新品,而且冰石頭也在同一天推出買一送一活動,該怎麼辦?