拍感錯覺

這篇文章也被收錄到了筆記區。

不知道你有沒有這樣的經驗:在聽音樂的時候,一開始都很正常,但當某個節奏或某個旋律出現的時候,卻有一種「怪怪、卡卡」的感覺?如果有的話,那你很可能體驗到了拍感錯覺(Metric Ambiguity)!

中文對於 Metric Ambiguity 還沒有一個正式的翻譯,甚至連 Metric 都沒有一個很精確的定義。Justin London 在《Hearing in Time》裡說,我們聽音樂時,其實是在腦中建立一個「強拍-弱拍」循環的地圖,並且預期它會持續出現1。所以我們就先叫他「拍感錯覺」2吧。

什麼是拍感錯覺

根據 Justin London 的定義,如果我們可以跟著音樂律動、數拍子(強拍弱拍),甚至能跟著哼唱,代表我們可以感知到拍子的存在。但,我們是怎麼辨別出這些模式的呢?其實,在音樂裡我們能找到很多線索,像是重音、和聲進行、節奏或旋律的分組和規律,這些線索們都在暗示我們的大腦,這裡是「第一拍」喔!

而「拍感錯覺」正是利用了我們平時習慣的這些模式,把我們習慣的第一拍放在不應該出現的地方。作曲家們會暫時隱藏這些能讓我們分辨第一拍的線索,讓我們的大腦建立一個錯誤的預期,直到鼓或是其他樂器進來時,才揭曉真正的第一拍在哪裡。這個時候,我們會覺得拍子有一種「怪怪」的感覺,也可以說是對「拍感」產生了錯覺。

Charlie Puth 的高招

Charlie Puth 在專輯《POP》(2018)中的歌曲「BOY」是一個很好的例子。我們先來聽聽看開頭。

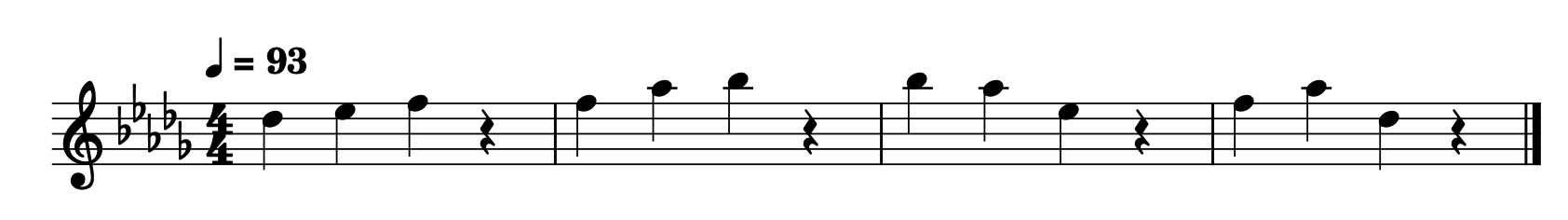

正常來說,我們的大腦會聽到這樣的組合,每一組三個音都開始在第一拍(強拍)上。

在我們大部分聽到的音樂中,三個音的組合通常都是在強拍上開始,而且他們的長度、音量跟演奏的方式都相同。不過,如果讓音樂繼續到下一個四小節,一邊照著這個記譜數拍子「一、二、三、四」的話,你會發現你數的拍子,居然跟後面對不上?

沒錯!你剛剛經歷的就是拍感錯覺。所以,如果我們把開頭這幾個音以正確的拍子記在譜上的話,會是長這樣的。

Charlie Puth 很巧妙的把我們原本以為會在正拍出現的三個音,放在了第一拍的最後一個 16 分音符的位置,所以拍子「錯位」的感覺會比放在其他弱拍更強烈。更高招的是,當這個四小節的循環結束後,他還沒有在正拍給我們線索,而選擇在第二拍(弱拍)的地方放了一個 Hi-hat。

為了讓你聽得更清楚,這是開頭加上節拍器的版本。

我覺得甚至連加上節拍器,都會覺得開頭的節奏組合起來很不自然。但是當第二拍的 Hi-hat 出現的時候,整個律動(Groove)就變得很明確了,甚至會有不自覺想跟著音樂點頭的慾望。

Charlie 真的在「BOY」裡面把這個點子給玩得淋漓盡致,這個節奏模式不但貫穿了整首曲子、以不同的配器和形式出現,甚至還在 Pre-Chorus 的時候把這個節拍跟主旋律給結合在一起。

你可以聽到「Now, I don't know where to go」這幾句的起點直接跟這個拍子對齊,都在最後一拍的最後一個 16 分音符出現,再次加深大家對這個節奏模式的印象。

在分享另一個案例以前,我想再提「BOY」裡面我覺得最過分的一個手法。在 Bridge 段落的 Rhodes 獨奏的最後一個音群,他竟然選擇跟這個節奏模式在相同的時間開始,也就是在第四拍(弱拍)的最後一個 16 分音符,比下一個正拍提早了一個 16 分音符。也就是說,他在曲子結束前,又給大家來了一個精彩的拍感錯覺。他甚至一路玩了三個小節,一直到最後一次 Chorus 的鼓組出現的時,大家才發現自己被騙了。

這是這段獨奏加上節拍器的版本,我覺得跟開頭的範例一樣,就算加上節拍器還是很難找到正確的拍感,真的太精彩了。

Louis Futon 也會

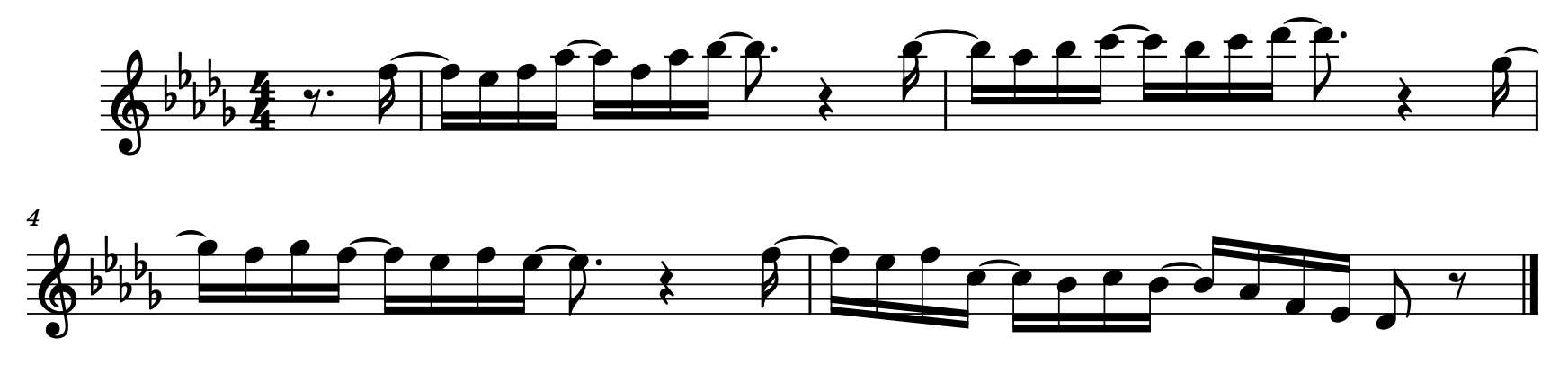

另一個我想談談的案例是 Louis Futon《Way Back When》(2019)的 Surreal (Feat. RKCB),他也是把拍感錯覺用在開頭。我們一樣先來聽聽看。

開頭這個循環的拍感確實不太好抓,但如果你有抓到 Louis 想要你聽到的拍感的話,代表開頭 20 秒我們所建立的拍感都會是錯誤的。最後,在你以為的拍感中的第一拍的最後一個 16 分音符,下了一個大鼓當作正拍。

這是他希望你聽到的拍感和節奏組合。

而這是原曲中「正確」的拍子(他不希望你聽到的拍感和節奏組合)。

說實話,為什麼我們的大腦在這個片段中會優先辨識出第一個模式,我自己也研究了很久,最後,我歸納出兩個影響最大的因素。

第一個,是重音的位置。因為人類喜歡在事物中找到規律性,在作曲家希望你聽到的模式中,重音的距離剛好都是三個 16 音符。這個節奏模式除了很規律之外,因為每個拍子的重音都正好比前一拍提早一個 16 分音符出現,所以聽起來會有「想要繼續往前」或是「拍子越來越緊湊」的感覺。

第二個,是節奏的簡易程度還有熟悉程度。

第一眼看過去很明顯,第一個小節的節奏比較簡單易懂對吧?如果你把節拍打出來的話,也會發現第一個小節的節奏模式,是我們比較常聽到的,也比較讓人放鬆;而第二小節的節奏模式,除了比較不常見以外,因為他在第二拍(弱拍)的第二個 16 分音符還放了一個音,會讓人覺得節奏很密集、也無法放鬆。

有了這些背景知識之後,你能在沒有節拍器的情況下,打出「BOY」跟「Surrel」前奏的正確節拍嗎?

我覺得還是不容易耶。不過,只要注意到拍感錯覺之後,嘗試想要抓到正確的拍子的過程,也是一個蠻有趣的體驗。

兩百年前的貝多芬

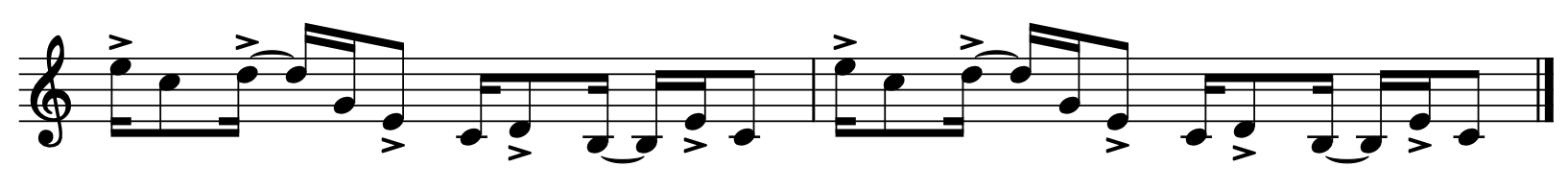

我在做功課的時候,發現貝多芬在 1810 年的時候,在「Fur Elise」裡面就用了這個手法耶。這是開頭的旋律片段,嘗試用今天學到的技巧,分析看看為什麼會讓你有拍感錯覺吧!

這是我第一次分享音樂樂理相關的內容,如果文中有任何錯誤的話,歡迎你寫信到 hi@fattie.io 指正,也歡迎你去聽聽 Charlie Puth 的《Voicenotes》跟 Louis Futon 的《Way Back When》這兩張專輯,兩位都是我很喜歡的藝術家。

下次有機會或許也可以來分享 Jacob Collier 的作品?但可能一篇文章要寫上一個月了,哈哈哈哈。