Spotify 的影子藝術家

今天在研究資料時,讀到 Liz Pelly 寫的《The Ghosts in the Machine》,讓我開始重新思考串流平台與創作者之間的關係。這篇報導揭露了 Spotify 從 2017 年開始,為了提升收益與製作公司合作,以低廉的價格購買和生產大量罐頭音樂,再從熱門播放清單中替換掉其他真實藝術家的音樂,來減少版稅支出。

身為一個自 2017 年起就訂閱 Spotify Premium 的使用者,知道這樣的事情正在發生讓我很震驚,更失望地發現這不僅是串流平台的問題,還有另一群努力生活的藝術家正因這些商業模式而受影響。我很難形容這種衝擊的感覺,因為我同時擁有三個身份:串流音樂的使用者、音樂創作者,以及影像創作者。

Spotify 做了什麼

Spotify 的內部研究發現,許多使用者在平台上並不是為了聽某張專輯或某位藝術家的音樂,他們只是需要一些日常生活中的背景音樂。於是,他們開始嘗試在熱門的「情境播放清單」中加入這些影子藝術家(Ghost Artists)所製作的音樂。

這是 Liz Pelly 採訪的一位爵士音樂家的文章片段:

A typical session starts with a production company sending along links to target playlists as reference points. His task is to then chart out new songs that could stream well on these playlists. “Honestly, for most of this stuff, I just write out charts while lying on my back on the couch” The most common feedback: play simpler.

基本上,製作公司會先提供一些作為參考的目標播放清單,他的工作就是在這些播放清單裡創作出能獲得高播放數的新曲目。「實話說,大部分這些播放清單的曲目,都是我一邊躺在沙發上,一邊寫出來的。」而最常收到的回饋是:彈得更簡單。

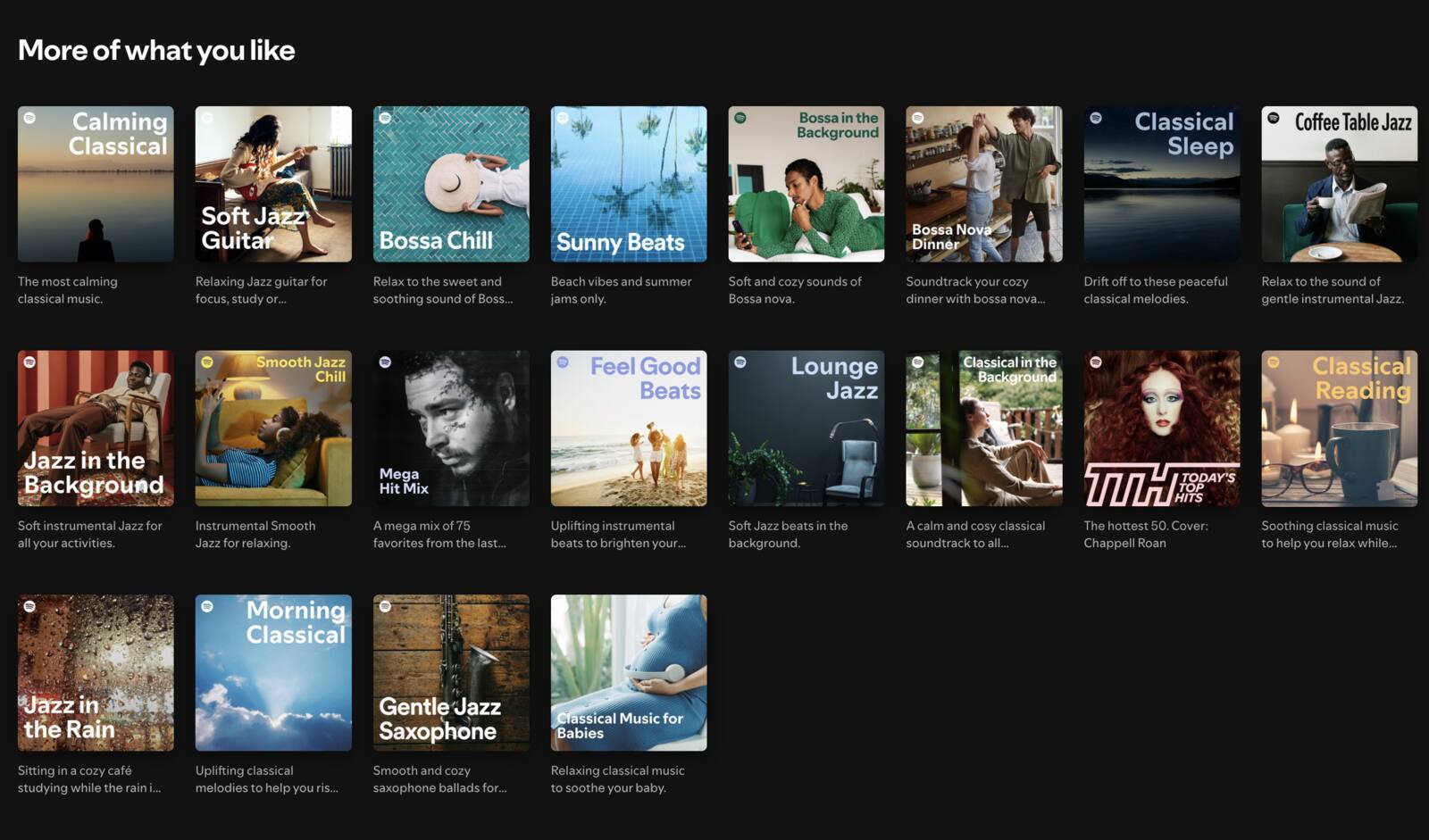

現在在 Spotify 上,你仍然能看到許多這種情境式播放清單,但我不確定這些內容是否就是這些影子藝術家所產出的。

出賣自己的創作靈魂

讓我覺得更難過的是,雖然大部分製作幽靈音樂的藝術家都對這件事情感到不滿,但他們卻同時需要這份工作來維持生計。

The jazz musician asked me not to identify the name of the company he worked for; he didn’t want to risk losing the gig.

這位爵士音樂家請我不要公開他合作的製作公司,他不希望失去這個工作機會。

“Nobody I know would ever go into the studio and record music this way.”

我沒有認識的任何一個人會這樣去錄音室錄音。

有許多受訪的音樂家都表示,他們並不享受製作這些內容的過程,他們是這樣描述的:

- Pretty much completely joyless.

幾乎完全沒有任何樂趣。 - The creative process was more about replicating playlist styles and vibes than looking inward.

創作過程更多是在複製播放清單的風格和氛圍,而不是向內探索自己的創意。 - It felt unethical, like some kind of money-laundering scheme.

感覺這是不道德的,像是某種洗錢計劃一樣。 - Did not consider their work for these companies to be part of their artistic output.

他們不認為替這些公司製作的作品屬於自己的藝術創作。

身為一個很在意自己的創作能否跟自身經驗產生共鳴的創作者,我無法想像這種日復一日、無法追求自己創作內容與價值的生活,尤其是在面臨經濟壓力時。

罐頭音樂素材平台

The Epidemic1 artist explained how each month started with the company presenting a new playlist it had created. “You are then to compose however many tracks you and Epidemic agree on, drawing ‘inspiration’ from said playlist,” he told me. “Ninety-eight percent of the time, these playlists had very little to do with my own artistic vision and vibe but, rather, focused on what Epidemic felt its subscribers were after. So essentially, I was composing bespoke music. This annoyed the fuck out of me.”

這位曾替 Epidemic 製作的音樂家解釋,每個月開始前,公司都會先提供一份他們新製作的播放清單。「接著你就要照著你和 Epidemic 協商好的數量去創作曲目,靈感來源就是這份播放清單。」他告訴我,「有百分之九十八的情況,這些播放清單幾乎和我自己的藝術理念與風格完全無關,而是專注在平台認為訂閱者想要的東西上。所以本質上,我是在製作量身定做的音樂。這讓我氣得要死。」

從我開始做影片的第一兩年,音樂素材授權的訂閱制平台就已經開始出現,所以花錢訂閱這些平台對我來說一直是很正常、也代表支持正版的選擇。因此,看到文章後半段開始討論為這些平台製作內容的創作者,讓我不禁思考,我訂閱這些平台的行為,是否某種程度上也在支持這個現象繼續發生?

考慮到我有音樂相關背景與音樂製作經驗,如果要確保這樣的事情不再發生,或許我應該嘗試自己為影片打造專屬配樂。但在過去的經驗中,我發現並不是每一個專案都有充足的時間與預算能讓我做到這件事,也很難在資源有限的情況下,確保我們使用的音樂創作者,都能因為我們使用他的作品而受益。

或許我的選擇並沒有辦法立即改變整個產業,但我們可以在每一次的創作和選擇中,更有意識地支持值得被支持的藝術家。

我非常推薦你到 Harpers 雜誌的網站,閱讀完整的文章。身為使用者或創作者的你,你會怎麼看待自己在這個生態中的角色呢?究竟誰才是這場遊戲裡最大的贏家呢?